Несоответствие российской политики стратегического сдерживания политике «новой публичной дипломатии» западной ЛЧЦ в XXI веке

Власть не может считаться целью. Власть – это средство для сохранения жизни, спокойствия и порядка … бездействие власти ведет к анархии[1]

П. Столыпин, министр внутренних дел России

По мере развития политической структуры мира модифицировалось и дипломатия, возникали новые формы и методы дипломатической работы[2]

М. Лебедева, профессор МГИМО(У)

Политика стратегического сдерживания должна адекватно противодействовать политике «новой публичной дипломатии» ЛЧЦ, что не вполне соответствует реалиям.

Вопросы о власти и средствах публичной дипломатии вновь стали главными в XXI веке и во многом эти вопросы упираются в концепцию безопасности.

Концепция «стратегического сдерживания в официальных российских документах исходит из следующих положений:

– Достижение стратегических целей обороны достигается путем стратегического сдерживания и предотвращения военных конфликтов, совершенствования военной организации государства и т.д. (ст. 34)[3]. Сразу же однако возникает вопрос: можно ли победить в войне только обороняясь? Причем не только в глобальной войне, но и в войне против международного терроризма?

Известно, например, что 23 сентября 2001 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1373, на основании который был создан Контртеррористический комитет Совбеза ООН–КТК, объявивший войну мировому терроризму. Была создана и «всемирная антитеррористическая система, куда вошли все разного рода межгосударственные ассоциации, а все 15 членов Совбеза по очереди председательствовали. Результат деятельности к 2010 году оказался практически нулевой[4], а «демократические» революции в арабском мире и на Украине, разделившие террористов на «правильных» и «неправильных», окончательно похоронили эту структуру.

Из сказанного следует, как минимум, два вывода:

– во-первых, обороняясь, даже объединяя крупные государства и ассоциации, эффективно противоборствовать с агрессией невозможно;

– во-вторых, «право силы» всегда будет эффективнее «силы права» потому, что институты государства, международного сообщества и др. по сути своей консервативны и могут предпринимать преимущественно ответные действия.

Применительно к концепции «стратегического сдерживания» это означает, что ее эффективность против использования инструментов силы (особенно невоенных) будет незначительна изначально.

С этим тезисом по сути соотносится и другой постулат стратегического сдерживания, который устанавливает, что «– В целях обеспечения стратегического сдерживания и предотвращения военных конфликтов разрабатываются и реализуются взаимосвязанные политические, военные, военно-технические, дипломатические, экономические, информационные и иные меры, направленные на предотвращение применения военной силы…

Стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфликтов осуществляется путем поддержания ядерного потенциала ядерного сдерживания на достаточном уровне (Ст. 35)[5].

Как видно стратегическое сдерживание в варианте Стратегии от 31 декабря 2015 года рассматривается как:

– достижение стратегических целей обороны;

– предотвращения военных прежде всего ядерных, военных конфликтов;

– сдерживания ядерного нападения во взаимосвязи всех других (политических, экономических и иных мер).

Несколько по иному, правда, задачу стратегического сдерживания описывает предыдущий вариант Стратегии (2009 г.)[6]: «Стратегические цели совершенствования национально обороны состоит в предотвращении глобальных и региональных войн и конфликтов, а также (!) в осуществлении стратегического сдерживания в интересах национальной безопасности»[7].

Другими словами задача стратегического сдерживания в Стратегии 2015 года стоит даже значительно скромнее чем в предыдущем варианте Стратегии, а именно – только защите суверенитета. Понятие «защита национальной безопасности», однако, значительно шире и, судя по второй редакции, оно почему-то убрано из концепции стратегического сдерживания.

Таким образом в конце XX – начале XXI века мы наблюдаем как при сохранении в целом политических целей у основных субъектов МО – государств и акторов – качественно меняется роль и значение средств официальной и публичной дипломатии. Цели сохранения контроля над финансово-экономическими и военно-политическими системами в принципе мало отличаются в XXI веке, когда эти системы были окончательно сложены. Но вот средства, с помощью которых западная ЛЧЦ пытается сохранить свой контроль, начинают меняться. Как и прежде они остаются преимущественно силовыми, но теперь уже в большей степени – назовем – «в целом» средствами силового, а не только военного принуждения.

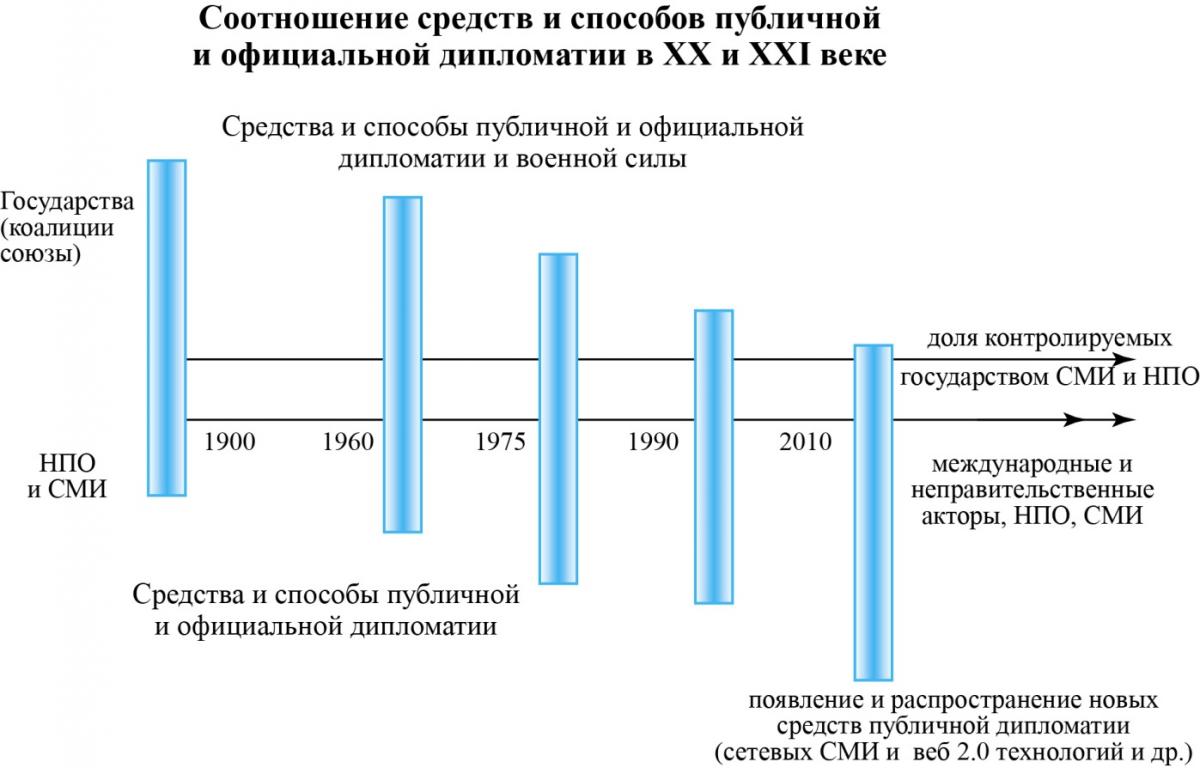

Это соотношение между силовыми средствами начало заметно меняться еще в 60-е и 70-е годы XX века, когда появились политические и общественные организации, а также СМИ, и другие международные акторы, чье влияние в политике стало стремительно усиливаться. Нередко в ущерб политико-дипломатическим средствам официальной дипломатии. Заговорили даже о завершении эры силовой политики в мире. Рубежом, наверное, стало подписание Заключительного Акта в Хельсинки в августе 1975 года, которое фактически легализовало общественные организации в качестве политических инструментов, государств и отдельных акторов в противовес политико-дипломатическим и иным средствам официальной дипломатии.

Особенно быстро этот процесс пошел после появления в конце XX веке сетевых СМИ и веб 2.0 технологий. Очень схематично этот процесс изменения влияния и соотношения между этими средствами можно изобразить следующим образом.

В самом общем виде эту тенденцию можно проиллюстрировать следующим образом, где средства и способы публичной дипломатии в XXI веке перераспределяются.

Получается, что в качестве угроз стратегическому сдерживанию России противостоит только комплекс угроз и мероприятий преимущественно военного характера, из числа которых «выпал» – целый набор силовых и иных угроз, например, информационно-медийные. Возник парадокс: с одной стороны стратегическое сдерживание в решающей степени опирается на военные и иные силовые факторы, а, с другой, в XXI веке становится все очевиднее, что стратегическое сдерживание должно предназначаться против значительно более широкого круга угроз, из которых собственно военные далеко не всегда являются самыми актуальными и важными. В этой связи неизбежен и организационно-политический парадокс: существующая военная организация России ориентирована на реализацию стратегического сдерживания, т.е. борьбы с военными угрозами, а кто ответственен за борьбу с угрозами невоенного характера (или гибридного характера)? Де-факто, это все равно относится к сфере ответственности военной организации всей страны.

Соответственно и военная организация государства во все большей степени ориентируется на этот вид угроз, который формируется в реальности, а не в документах.

Если говорить совсем упрощенно, то в современной Стратегии национальной безопасности (31.12.2015), утвержденной Президентом РФ, стратегическое сдерживание рассматривается как комплексная политика, направленная преимущественно против угрозы войны и военных конфликтов. В действительности, де-факто в XXI веке, стратегическое сдерживание должна было бы быть предназначено против самого широкого спектра угроз, в том числе невоенных угроз и даже опасностей. Однако этого нет. Тем самым множество, причем самых приоритетных угроз, остаются даже теоретически безответными. На упрощенном рисунке это несоответствие можно было бы показать следующим образом:

Таким образом, строго говоря, современное стратегическое сдерживание исправлено только против ряда военных угроз, прежде всего прямого использования военной силы, и не представляет собой стратегии борьбы против любого силового воздействия. Что очень наглядно проявилось в 2014–2016 годы, когда невоенные угрозы (экономические, информационные, гуманитарные и пр.) стали особенно актуальными. Их спектр оказался очень широким. Так, в августе 2016 года одновременно наблюдалось:

– попытки исследования террористов не только на Северном Кавказе, но и в Крыму;

– усиливалась политика экономических санкций и были впервые привлечены международные экономические организации (ВТО, ВБ и др.);

– возникла новая угроза киберсилового воздействия;

– демонстративно использовались санкции против спортсменов на ОИ в Рио-де-Жанейро и т.д.

Очевидна тенденция эволюции соотношения сил и средств официальной и публичной дипломатии в пользу самых разнообразны средств публичной дипломатии, которая, безусловно, будет развиваться и в дальнейшем. Во втором десятилетии XXI века можно уже говорить, что собственно официальная дипломатия стала частью публичной, причем очевидно подчиненной и производной от нее. В России это выразилось в том, что единственным субъектом внешней политики фактически остался только Президент РФ, выражающий не только государственную, но и общенациональную, блоковую и даже цивилизационную точку зрения.

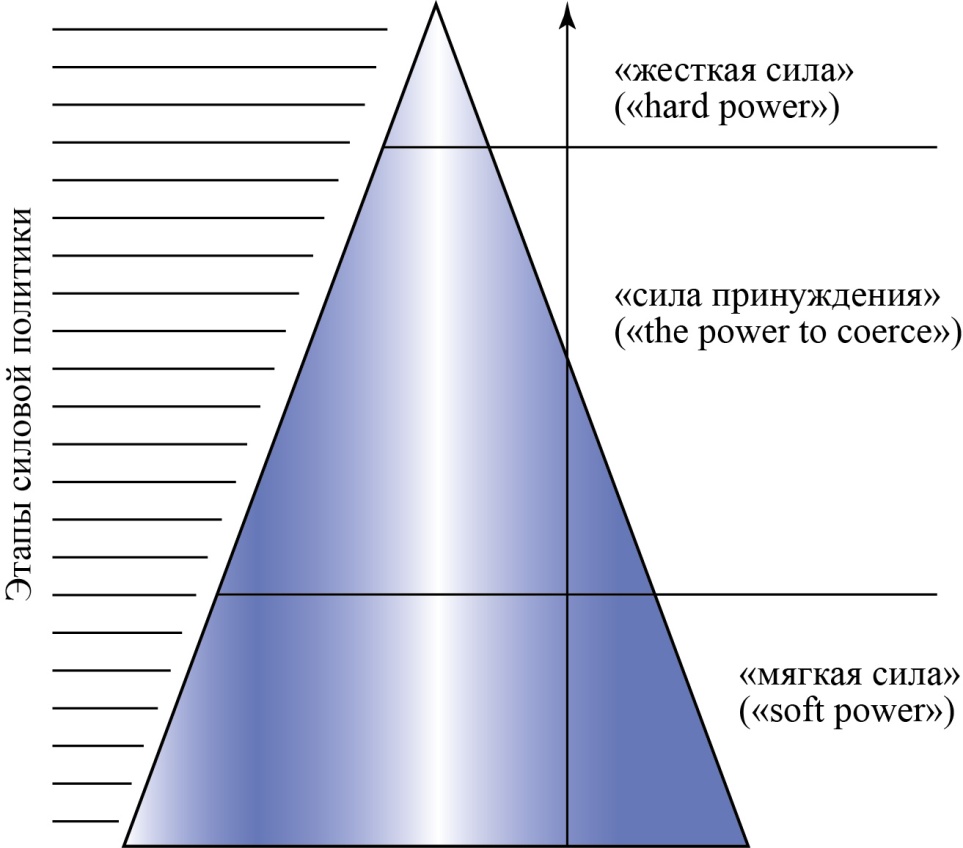

Сокращалась и доля военной силы в политике государств, которая перешла из «чистой» функции вооруженного насилия в «серую зону» обеспечения политики принуждения силовой поддержкой. Иногда «переползание» этой функции изображают следующим образом.

В этом рисунке важно запомнить главное: на каждом из этапов силовой политики «мягкая сила», ставшая просто элементом политики «новой публичной дипломатии» должна быть гарантированно обеспечена военно-силовой поддержкой. Даже если речь идет о самых низких уровнях несиловой эскалации.

Легко обнаружить, что российская концепция стратегического сдерживания в условиях развития многообразия средств и способов публичной дипломатии становится все менее эффективной. Она не разрабатывает, не декларирует и не внедряет контрсредств для нейтрализации средств публичной дипломатии западной ЛЧЦ. Более того она исходит из заведомо устаревших и неэффективных постулатов:

– стратегической обороны;

– примата международного права.

Усилению возможностей политики «новой публичной дипломатии» способствовал и тот фактор, что по мере исчезновения «абсолютной» роли международного права при возникновении доминирования западной ЛЧЦ в конце XX века, снижалось (причем сознательно) и значение официальной дипломатии в странах Запада как главного средства политики и, соответственно, росло значение политики «новой публичной дипломатии», средства которой – от терроризма до санкций – оказались эффективнее. Нередко публичная дипломатия, в т.ч. официальных лиц, стала вытеснять официальную дипломатию, очевидно замещая и даже выхолащивая ее. Это особенно ярко видно на примере кризиса на Украине в 2014–2016 годах, когда официальная дипломатия (в лице действовавшего Президента Украины В. Януковича и представителей главных стран ЕС) договорились о неком компромиссе, который в тот же день был сломан усилиями целого набора средств публичной дипломатии (от политического давления США, атаки СМИ, действий вооруженных банд т.д.), а затем эта практика украинских властей легализована в действиях президента, депутатов Верховной Рады и других институтов государства.

Политика «новой публичной дипломатии» предъявляет в конечном счете значительно больший набор внешнеполитических средств, она значительно более разнообразный, по своим способам, чем перечень традиционных дипломатических мер и средств, она но, в конечном счете, также подчинена интересам внешней политике государства и ее интересам безопасности.

Активизация роли политики «новой публичной дипломатии» в XXI веке связывается нередко с необходимостью расширения коалиционного сотрудничества в рамках нарастающего процесса формирования военно-политических и финансово-экономических союзов локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ)[8]. Это действительно так: требуется не только создать, но и удержать под своим контролем коалицию западной ЛЧЦ, которая становится решающим условием ее победы в будущем противоборстве[9].

«При этом подобное расширение спектра и функций политики «новой публичной дипломатии» иногда ошибочно расценивается только как простое стремление увеличение популярности и привлекательности той или иной системы ценности и продвижения интересов страны-лидера ЛЧЦ, т.е. как исключительно одно из «проявлении «мягкой силы». Так, политолог А. Долинский, например, пишет: «Публичная дипломатия была одним из основных инструментов влияния в годы «холодной войны», но завершение биполярного противостояния снизило ее популярность. После трагедии 11 сентября 2001 г. США и другие страны стали восстанавливать свою публичную дипломатию, чтобы улучшить отношение к себе в зарубежных обществах. Однако в изменившемся мирополитическом и коммуникационном контекстах требовался новый подход. Публичная дипломатия, основанная на принципах сотрудничества с негосударственными субъектами, двусторонней коммуникацией и использованием современных технологий получила название новой публичной дипломатии. Эта концепция появилась как преимущественно академический термин, но довольно быстро стала прикладной в среде практиков»[10].

Таким образом политологи признают определений переход публичной дипломатии в новое качество «новой публичной дипломатии», на котором представляется необходимым остановиться подробнее. Прежде всего потому, что это качественно новое, а не просто модернизированное явление.

«Новая публичная дипломатия» представляет собой в действительности набор как традиционных, так принципиально новых средств и мер политики, во-первых предназначенных для достижения внешнеполитических целей в новых геополитических условиях, а, во-вторых, в качестве части новой геополитической стратегии западной ЛЧЦ – стратегии сетецентрической войны. Соответственно и стратегическое сдерживание против этой новой стратегии должно быть иным. Глупо и немыслимо было бы отвечать способами обороны от конных масс в ответ на массирование авианалеты. К сожалению, современная стратегия это напоминает.

Если говорить коротко о новых геополитических условиях, сформировавшихся в начале XXI века, то они могут быть названы как обострение МО и ВПО из-за стремления Запада сохранить скопившиеся военно-политические и финансово-экономические системы в условиях изменения соотношения сил[11], любыми средствами и способами, но прежде всего теми, которые у них появились в последние десятилетия в области информатики и связи.

Если говорить о новой стратегии Запада в этих условиях, то можно (в концентрированном виде) сформулировать ее как комбинацию политико-силовых, информационных, социальных и вооруженных средств в единую сетецентрическую стратегию, что, естественно, означает изменение места, роли и значения как традиционной дипломатии вообще, так и публичной дипломатии, в частности[12].

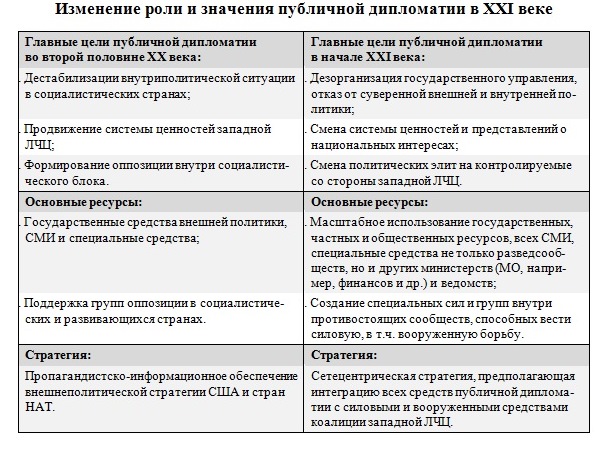

В целом логика изменения роли и места новой публичной дипломатии в XXI веке позволяет говорить о качественно новом значении этих средств, что можно отобразить следующим образом.

Публичная дипломатия, таким образом включает в себя огромный, быстро меняющийся, бесконечный перечень потенциально возможных средств воздействия и участников – от официальных лиц, до деятелей науки, культуры, образования, представителей СМИ и др., – которые становятся фактически основой для проведения не только политики «мягкой силы», но и в целом силовой стратеги, направленной на усиление военного противоборства, и в этом смысле частью государственной внешней политики[13]. Эта часть средств политики рассматривается сегодня как важнейший внешнеполитический ресурс, точнее, – ресурсы. Так, например, социальные сети стали даже причиной возникновения нового термина «твипломаси». В США уже в 2012 году фолловерами официальных лиц было 43 млн человек (а в России, для сравнения – 2,5 млн).

О масштабах деятельности агентов публичной дипломатии сузить крайне сложено, но некоторые оценки заставляют насторожиться. Считается, например, что западные НПО финансируются непосредственно государством на 40% (а косвенно, на мой взгляд, до 7—8-%), а в России – менее 10%.

Другой феномен – «твипломаси», – когда политические и общественные лидеры используют для своей дипломатии социальные сети. Так, среди 20 мировых лидеров в этой области весной 2015 года были Римской папа, президенты США, Турции и Азербайджана, а все мировые лидеры имели в это время более 210 миллионов последователей, из которых на американского президента приходилось более 56 млн, Римского папу – почти 20 млн, премьер – министра Индии – 10 млн чел. и т.д.

Таким образом публичная дипломатия в области информации представляет собой мощный новый политический ресурс, чьи масштабы и эффективность в XXI веке становятся не только вполне сопоставимы с традиционными государственными ресурсами, но и уже превосходят их, так как включают в себе, (в отличие от XX века) ресурсы не только государства, но и бизнеса, общества и даже ресурсы других стран. По сути дела они являются значительной частью ресурса всей военной организации ЛЧЦ и нации и набором очень эффективных политических средств. В последней четверти XX века эти средства получили, как уже говорилось, название «мягкой силы», что не вполне точно отражает их характер и политическое значение в силу их неопределенности значения и их реальной роли в политике[15]. Более того, понятие «мягкая сила» отражает лишь один из аспектов в деятельности стратегии новой публичной дипломатии. Причем не самый важный.

В российской внешней и военной политике этот ресурс использовался в последние десятилетия очевидно недостаточно, да и сами его масштабы и функции были сознательно снижены в 90-е годы XX века до уровня, который не удается восстановить вплоть до настоящего времени: разрушены целые государственные и общественные институты (Комитет и Фонд защиты мира, Комитет молодежных организаций, Комитет солидарности стран Азии и Африки и т.д.), а оставшиеся – существенно снизили свою активность и функциональные возможности[16].

По мере усиления значения национального человеческого капитала (НЧК) и стремительного развития его институтов в XXI веке, превратившихся в решающий фактор мировой политики наравне с субъектами и акторами МО, значение этих ресурсов и акторов в мировой политике становится решающим таким образом, как и их значение в качестве средств противодействия чужой внешней и военной политики[17]. Это особенно заметным стало на примере тех социальных революций, получивших название «цветные».

Более того, появление такого феномена публичной дипломатии как транснациональные акторы, совершенно по-новому ставит проблему определения цели их деятельности, последствий такой деятельности и ответственности за такую деятельность[18]. Так, ИГИЛ, например, очень характерна с этой точки зрения: ее цели, последствия и ответственность, а, главное, конечная деятельность остаются не просто опасными, но и до сих пор до конца не выясненными.

Концепция стратегического сдерживания являющаяся сегодня основой Стратегии национальной безопасности Российской Федерации в этих условиях становится малоэффективна. Она не предусматривает отражения самых главных угроз политики новой публичной дипломатии – угроз против идентичности и суверенитета нации и ее политического руководства которые возникают с саамы разных направлений, но прежде всего идеологии, культуры, нравственности, влияния на общественность и нацию. Именно эти направления в стратегическом сдерживании Российской Федерации должны быть выделены в качестве приоритетных.

[1] Столыпин П.А. Выступление министра внутренних дел А.П. Столыпина в Государственной думе 8 июня 1906 г. / Избранные выступления П.А. Столыпина в Государственной думе и Государственном Совете. 1906–1911 годы. – М.: Издание Государственной Думы, 2012. – С. 13.

[2] Лебедева М.М. Мировая политика: учебник. 3-е изд. стер. – М.: КНОРУС, 2016. – С. 225.

[3] Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 2015 г. / http://base.consultant.ru

[4] Право силы против силы права / Эл. ресурс: «Известия». 2016. 15 августа / http izvestia ru/news/

[5] Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 2015 г. / http://base.consultant.ru

[6] Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» № 683 от 31 декабря 2015 г.

[7] Медведев Д.А. Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года» № 537 от 12 мая 2009 г.

[8] Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. – М.: МГИМО (У), 2015. – С. 11–25.

[9] he National Military Strategy of the United States of America. – Wash.: GPO, 2015. June.

[10] Долинский А. Дискурс о публичной дипломатии / Журнал «Международные процессы». 2011. Т. 9. № 1(25).

[11] Подберезкин А.И., Харкевич М.В. Мир и война в XXI веке: опыт долгосрочного прогнозирования развития международных отношений. – М.: МГИМО (У), 2015. – С. 19–73.

[12] Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. – М.: МГИМО (У), 2015. – С. 31.

[13] Зонова Т. Публичная дипломатия и ее акторы / Эл. ресурс РСМД, 2012. 7 августа / http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=681#top-content

[14] http://twiplomacy.com/ 2015. April 28.

[15] Цветкова Н.А., Кубышкин А.И. Публичная дипломатия США. – М.: Аспект Пресс, 2012.

[16] Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. Т. 2. – М.: МГИМО (У), 2012.

[17] Долгосрочное прогнозирование развития международной обстановки: аналитич. доклад. – М.: МГИМО (У), 2014. – С. 23.

[18] Лебедева М.М. Мировая политика. 3-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2015. – С. 62–63.

- 1 просмотр